Karl-Ernst Linz

Der Orden der Schwertbrüder von Livland

Seine Geschichte von 1202 bis 1237,

als Zweig des Deutschen Ordens bis 1562

und seine Wiedergründung

Siegel des Ordensmeisters Volquin der Fratres Militiae Christi de Livoniae

aus dem Jahre 1225

Impressum :

Herausgeber: Orden der Schwertbrüder von Livland

Layout und Satz: Gottfried Steen

Tellingstedt im Mai 2002

Vorwort

Der Orden der Schwertbrüder von Livland feiert in diesem Jahr das 800ste Jahr seiner Gründung. Dies war der Anlass die Geschichte des Ordens, der 1237 in den Deutschen Orden aufgenommen wurde, in einer kleinen Broschüre aufzuschreiben.

Fünf Jahre nach der Aufnahme des Schwertbrüderordens in den Deutschen Orden werden die Schwertritter noch erwähnt. Wie groß ihr Einfluss im Deutschen Orden geblieben war, wissen wir nicht. Sicher ist, dass sich ein livländischer Zweig des Deutschen Ordens herausgebildet hat, der im Laufe der Zeit, besonders aber unter Wolter von Plettenberg, einen großen Aufschwung erlebte und durchaus die Tradition des Schwertbrüderordens fortgesetzt haben mag. Auch diesen Zeitraum, der zwischen 1237 und 1562 liegt, habe ich in die Broschüre aufgenommen; ebenso die neuere Ordensgeschichte nach der Wiedergründung 1966.

Der umfangreiche Stoff ist stark gekürzt und meist chronologisch in einzelne Kapitel gegliedert. In diesem Rahmen konnte nur auf solche Ereignisse eingegangen werden, die zum Verstehen der Zusammenhänge unbedingt notwendig erschienen.

Danken möchte ich Großarchivar Rolf Faßlrinner für die Informationen zur neueren Ordensgeschichte und Großschatzmeister Gottfried Steen für die Gestaltung der Broschüre.

Mit der Wiedergründung des Ordens der Schwertbrüder von Livland im Jahre 1966 will der Orden in zeitgemäßer Form die Tradition des 1202 gegründeten Schwertbrüderordens fortsetzen und dem fortschreitenden Verfall der Werte, die auf der Tradition des christlichen Abendlandes beruhen, entgegenwirken.

Karl-Ernst Linz

Die Bedeutung des Schwertbrüderordens

Seine Bedeutung für die Christianisierung des Ostens ist vergleichbar mit der Bedeutung der drei großen geistlichen Ritterorden, die durch die Kreuzzüge nach Palästina ins Leben gerufen wurden. Seine Selbstständigkeit dauerte kaum ein Menschenalter, aber sein Wirken bestimmte noch viele Jahrhunderte Wirtschaft, Kultur und Geschichte der Region. Gemeinsam mit dem Deutschen Orden eroberte und christianisierte er ein Gebiet, das etwa der Größe unserer westlichen Bundesländer in Deutschland entspricht und gründete den ersten Ordensstaat in der Geschichte, der über 350 Jahre bestand, bevor er am 5.März 1562 aufgelöst wurde.

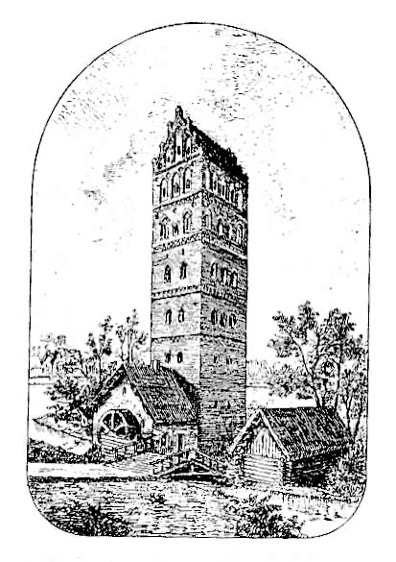

„Roter Turm“ der Livlandkreuzfahrer mit der „unteren Mühle“

gegenüber von Riga an der Düna

Die Gründung

Die christliche Verpflichtung zur Bekehrung der Heiden führte schon vor 1200 die ersten deutschen Missionare nach Livland. Papst Innozenz III hatte 1199 den Bremer Domherrn Albert von Appeldern zum Bischof von Livland geweiht. Schon im Frühjahr machte er sich mit 500 Männern auf nach Livland. Auf ihren Gewändern war als sichtbares Zeichen ihres Auftrages das Kreuz abgebildet. Noch im selben Jahr reiste Albert nach Rom um beim Papst die Unterstützung für einen Livlandkreuzzug einzuholen. Den Aufruf hierzu, der in der Goldenen Bulle vom 5. Oktober 1199 erfolgte, brachte er persönlich aus Rom mit, um sein Vorhaben bald zu verwirklichen. Mit 23 Schiffen brach er nach Livland auf und landete im Jahre 1200 in der Düna und besiegte nach schweren Kämpfen die sich ihm widersetzenden Liven. Zwischen 1201 und 1202 war er nochmals mit einer kleineren Pilgergruppe an der Düna und baute Riga als befestigten Bischofssitz aus.

Die Idee einen Schwertbrüderorden zu gründen entstammte allerdings nach dem livländischen Chronist Heinrich von Lettland „der vorausschauenden Gedankenwelt“ des Zisterziensermönchs Theoderich (Dietrich) von Treiden, der diesen Plan wahrscheinlich schon 1199 erwogen hatte. Er sah die Treulosigkeit der Liven voraus und erwog zum Schutz der Christen die Einsetzung von Rittern. 1202 fuhr Theoderich mit den ersten Brüdern nach Livland und setzte sie als Orden ein. So kam es 1202 zur Gründung des Ordens der Schwertbrüder von Livland. Sie nannten sich „Brüder des Ritterdienstes Christi von Livland“ meistens jedoch „Brüder der Ritterschaft“. Sie sollten die christianisierten Gebiete Livlands schützen und weitere hinzugewinnen. Die ersten Ritterbrüder kamen überwiegend aus dem Raum Soest, Waldeck und Kassel.

Ob diese Ordensgründung dem neuen Bischof von Livland genehm war, ist zu bezweifeln, denn erfahrungsgemäß hatten Ordensritter ihre Stellung oft benutzt um sich den bischöflichen Rechten in den Diözesen zu widersetzen. Deshalb setzte Albert alles daran den Orden unter seine Kontrolle zu bekommen und auch zu halten, was zu großen Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem Orden führen sollte. Für die erfolgreiche Missionierung begann man im Jahre 1205 mit dem Bau des Zisterzienserklosters Dünamünde. Erster Abt wurde Theodosius. In dem kleinen Bischofsitz Riga verfügte der Orden über ein Grundstück von 5 000 qm, das ihm Bischof Albert wahrscheinlich geschenkt hatte. Die Ordensritter trugen einen weißen Mantel, darauf waren ein Schwert und ein Kreuz abgebildet. Über die Signien gibt es jedoch mehr als 20 verschiedene Angaben. Einigkeit besteht nur darin, dass die Ordensritter einen weißen Mantel trugen.

Die Anfänge des Ordens

Die Zahl der Mitglieder war am Anfang sehr gering. Denn über den ersten Kampfeinsatz der Schwertbrüder gegen die heidnischen Letten im Jahre 1205 berichtet der Chronist, dass ihre Kampfkraft geringer gewesen sei als die der Krieger des Bischofs. Man kann von etwa 500 bis 1000 Mann ausgehen. Es war eine kleine, aber kampfstarke Truppe mit großer Disziplin. Die Ordensritter errichteten in Riga ihren erster Ordenshof, dem sie den Namen ihres Schutzpatrons, St. Georg, gaben. Später wurde Burg Wenden an der Aa Ordenssitz. Die Ritter lebten nach den Regeln der Templer, die ihnen von Papst Innozenz III vorgeschrieben worden waren. Ihre Mission bestand neben dem Schutz der Kirche auch darin die Heiden zu bekehren und ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam zu führen. An der Spitze des Ordens stand von 1202 bis 1209 Ordensmeister Wenno, auch Vinno. Die Ordensmitglieder waren in drei Klassen eingeteilt, nämlich in Ritterbrüder, Priesterbrüder und dienende Brüder. Finanzielle Unterstützung erhielten sie von den Kaufleuten, die unter dem Schutz des Ordens Handel trieben, bescheidene Mittel wird wohl auch der Bischof beigetragen haben, aber auch das Eigenkapital der Ritterbrüder selber wurde in Anspruch genommen. Die Ritter waren gut bewaffnet und den Einheimischen überlegen. Schauplatz der Kämpfe war das 112 000 qkm große Gebiet des heutigen Lettland und Estland. Das entspricht etwa einer Fläche in Norddeutschland zwischen Elbe und Rhein. Schon im ersten Kampf unter Führung ihres Marschalls Arnold zeigte sich die Unentbehrlichkeit des Ordens bei den Kämpfen gegen die Heiden. Im Winter 1206/1207 war mit entscheidender Hilfe des Ordens die bischöfliche Landesherrschaft endgültig gesichert.

St. Georg in Riga.

Schwertbrüderkirche, heutiger Zustand

Der Ordensstaat entsteht

Als die Anzahl der Ordensbrüder stark gewachsen war, erhob sie Ansprüche auf einen Teil des eroberten Landes und auf die noch zu erobernden Gebiete. Hier soll nun kurz dargestellt werden, wie der Orden allmählich durch die Teilung des Landes mit den Bischöfen, zuletzt durch einseitige Eroberungen den Landbesitz erwarb, den er zur Zeit seiner Auflösung beherrschte.

Bischof Albert und der Orden brachten die Teilungsfrage vor den Papst, weil sie sich nicht einigen konnten. Innozenz III entschied in einer Bulle vom 20. Oktober 1210, dass von dem bereits eroberten Land der Liven und Letten dem Orden ein Drittel am linken Ufer der Aa bis zur Düna zufallen soll. Wegen der noch zu erobernden Gebiete sollte sich der Orden mit den dort später eingesetzten Bischöfen einigen, unter Vorbehalt weiterer päpstlicher Anordnungen.

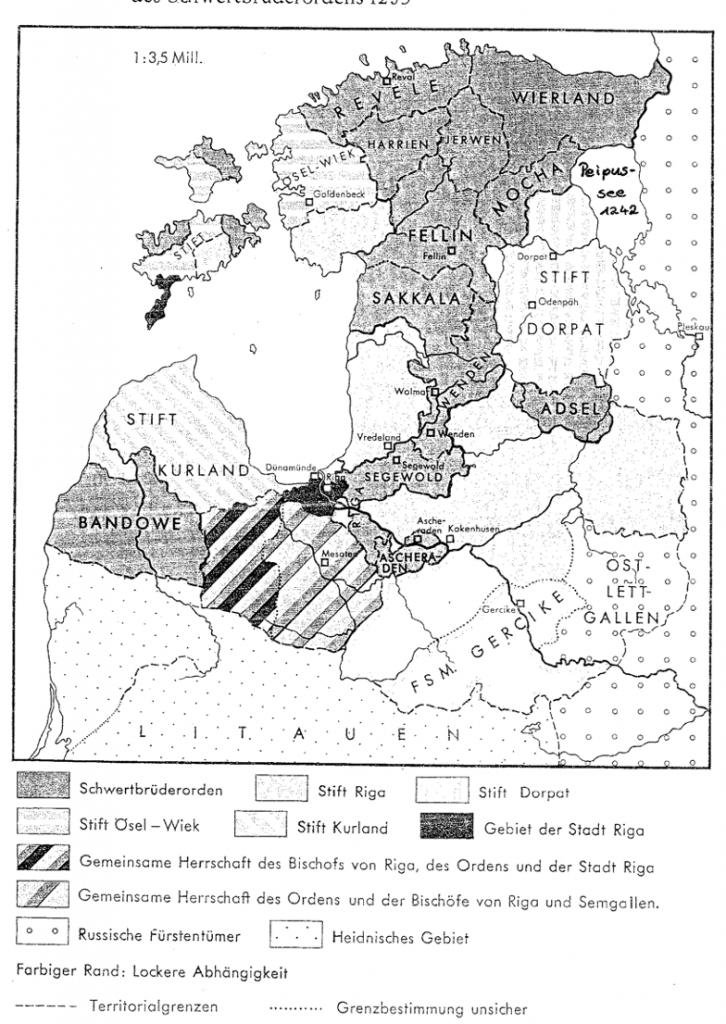

Livland nach dem Schiedsprüchen Wilhems von Mondena 1226/1226

Nach der Errichtung des Bistums Dorpat im Jahre 1224 nördlich der Aa zur Grenze nach Estland hin konnte der Orden seinen Besitz weiter vergrößern und erhielt die Hälfte des Gebietes und bei der Gründung des Bistums Oesel im Jahre 1228, ein Drittel. Das Bistum umfasste die Inseln Oesel, Wiek und Moon nördlich der Bucht von Riga. Auch bei der Gründung der Bistümer Semgallen und Kurland südlich und westlich von Riga wurde der Orden für seine Mitwirkung bei der Eroberung mit einem Drittel des Gebietes belohnt und besaß nun etwa 36 % des eroberten Landes. Die übrigen Teilgebiete waren unter fünf Bischöfe verteilt. 1227 hatte der Orden den Dänen im Norden von Livland die estnischen Landschaften Harrien mit Reval, das östlich davon gelegene Wierland und das zwischen beiden etwas nach Süden hin liegende Jerwen entrissen, aber nicht mit den Bischöfen geteilt, wie es vereinbart war. Dadurch konnte der Orden seine Besitzungen erheblich vergrößern und kam an Größe denen der Bischöfe sehr nahe. Sie reichten vom Finnischen Meerbusen und der Narowa bis über die Düna hinaus.

Konflikte mit dem Episkopat gefährdeten von nun an Livlands Staatlichkeit durch inneren Streit. Dieser Zwiespalt wurde eine der Ursachen für Alt-Livlands Zusammenbruch am Ende des Mittelalters. Die oben beschriebene Gespaltenheit führte später zu einer Art von Staatenbund, der das friedliche Zusammenleben untereinander sehr erschwerte.

Orden und Bischöfe waren Rivalen, aber sie waren zur Zusammenarbeit gezwungen. Ziel des Ordens blieb, es sich aus der Abhängigkeit des bischöflichen Lehnsstaates zu lösen.

Folgen des Schiedsspruchs vom 20. Oktober 1210

Die Schwertbrüder blieben in einer Abhängigkeit vom Bischof, die der Form nach einer Belehnung ähnelte, jedoch kein vollgültiges Lehnsverhältnis herstellte, weil der Orden dem Bischof außer der Landesverteidigung zu keinem weltlichen Dienst verpflichtet war. Bei der Landesverteidigung war er nur zum Kampf gegen die Heiden verpflichtet. Der Ordensmeister musste dem Bischof den Gehorsamseid leisten. Die Lehnshoheit galt nicht nur für die erste Verleihung von Gebieten durch Bischof Albert von Riga, sondern auch für die vier anderen Bischöfe und ihre Nachfolger. Die Abgabe an die Kirche bestand aus dem Viertel des Zehnten, der von den Bauern eingezogen wurde. Außerhalb von Liv-und Lettland durfte der Orden ohne Mitsprache des Bischofs handeln. Damit war der Einfluss des Bistums Riga auf Liv- und Lettland (Livengebiet und Lettgallen ohne Ostlettland) beschränkt.

Der Schiedsspruch des Papstes beendete den Wirrwar der widerstreitenden Ansprüche von Bischof und Orden. Die Fesseln an Bischof Albrecht blieben, aber der Orden hatte viel erreicht, aber nicht alles: freie Hand in Estland, die Aussicht auf ein freies und unabhängiges Herrschaftsgebiet, die freie Ordensmeisterwahl und die eigene Gerichtsbarkeit. Konflikte für die Zukunft blieben genug. Als besonders unangenehm für den Orden erwies sich der Viertelzehnt.

Bischof Albert war schlechter weggekommen. Die Abhängigkeit des Ordens war nur durch ein fragwürdiges Lehnsversprechen gewährt und das Bistum konnte sich nicht mehr ausdehnen. Die Probleme zwischen den beiden Kontrahenten waren nach Estland verlagert.

Wenden, Schloßruine. Ältester Teil des Konventbaus aus der Schwertbrüderzeit.

Auseinandersetzungen während der Entstehung des Ordensstaates

Während der Entstehung des Ordensstaates war es immer wieder zu Kriegen, aber auch zu Auseinandersetzungen zwischen dem Orden und den Bischöfen und zwischen den Ordensbrüdern selber gekommen, auf die hier nur kurz eingegangen werden kann.

Weil Ordensmeister Venno den befehlenden Ordensbruder auf Burg Wenden, Wickbert von Soest 1208 wohl aus persönlichen Gründen abgesetzt hatte, ermordete dieser 1209 Venno und wurde dafür mit dem Tode bestraft. Das Generalkapitel wählte daraufhin 1209 Voiquin oder Volkewin aus dem Hause der Grafen von Naumburg bei Waldeck zum Ordensmeister. Sein gut erhaltenes Siegel an einer Urkunde aus dem Jahre 1225 zeigt ein Kreuz, darunter ist ein auf der Spitze stehendes Schwert zu sehen.

Aber auch Niederlagen gab es zu verzeichnen. 1208 war es im Kampf der Livländer gegen die Litauer im Süden zur ersten Niederlage des Ordensheeres gekommen. Es hatte sich gezeigt, dass der Gegner die Überlegenheit der Ordensritter durch die Kenntnisse des unwegsamen Geländes zu seinen Gunsten ausnutzte. Eine defensivere Kriegsführung seitens der Ordensritter war die Folge. Die Ordensführung handelte mehr und mehr, besonders auf politischem Gebiet, auf eigene Faust um die Unabhängigkeit zu erhalten und zu vergrößern. So kam es 1207 zu einem Bündnis mit den Lettgallen, was zu einem raschen Ansteigen der Ordensmacht führte. Wenden wurde 1207 neuer Stützpunkt, später Hauptsitz der Ordensmeister. Auch Bündnisse mit den Heiden, die ohne Absprache mit Bischof Albert erfolgten, verstärkten das Ansehen des Ordens.

In der Hoffnung eine weniger abhängige Stellung von der Kirche zu erreichen hatte der Orden 1211 versucht den Papst zur Einsetzung eines eigenen Bischofs in den neu eroberten Gebieten zu veranlassen. Dieses Gesuch wurde aber von Innozenz III. abgelehnt.

1212 war es zu Aufständen der einheimischen Bevölkerung gekommen. Bischof Albert konnte seine Position durch Vermittlung und Schlichtung stärken. Die Zeit der Ruhe zwischen 1212 und 1215 hatte es den beiden Widersachern ermöglicht ihren Hader fortzusetzen.

In seinem Streben nach Befreiung von der bischöflichen Oberhoheit, oder diese Abhängigkeit zumindest abzuschwächen, hatte der Orden 1212 einen ersten Erfolg. Kaiser Otto IV. hatte alle gegenwärtigen Besitzungen des Ordens bestätigt und diese unter seinen Schutz genommen, wobei er hatte durchblicken lassen, dass das Reich zum Schutz gegen die Heiden verpflichtet sei. Dies war eine Stärkung des Ordens.

Die geschlossenen Verträge mit den Bischöfen sollten davon aber nicht berührt werden. In den folgenden Jahren gelang es dem Orden immer wieder mit Hilfe des Kaisers seine Stellung gegenüber den Bischöfen zu stärken. 1214 hatte man einen Streit um Riga begonnen. Der Orden forderte ein Drittel der Stadt. Erst 12 Jahre später wurden ihm Patronatsrechte an den Stadtkirchen eingeräumt.

1219 hatte der Orden, dessen Gebiete im Norden unter das Dominium Dänemarks gekommen waren, einen geschlossenen Gebietsblock erhalten. Ein weiterer Schritt in Richtung Unabhängigkeit war getan. Der Orden konnte nun Dänen und Bischöfe gegeneinander ausspielen.

Aber es gab auch Schwachpunkte: Da war die Abhängigkeit von Dänemark, der ungebrochene Wille der Esten zur Freiheit, der Streit mit Bischof Albert, die drohende Gefahr durch die Russen und die zu große Zahl estnischer Hilfskräfte. 1223 war es zu einem großen Aufstand der Heiden gekommen. Es hatte sich gezeigt. dass der Orden allein zu schwach war und er sich auf die Hilfskräfte nicht verlassen konnte. Der Aufstand hatte den Orden in eine Katastrophe gestürzt. Große Gebiete waren verloren gegangen, dagegen hatte der Bischof kaum Verluste zu beklagen, was seine Stellung gestärkt hatte.

Die Hilfe des Bischofs hatte der Orden nur durch Einwilligung in die Dreiteilung erkaufen können, was zu einer Zerstückelung seiner Gebiete geführt hatte. Nach dem Sieg des Bischofs gegen die Russen im Jahre1224 war dessen Machtstellung noch stärker geworden. Der Orden war gedemütigt.

Aber das Blatt hatte sich bald gewendet.

In Rom saß Papst Honorius III. (1216-1227) auf dem Stuhl Petri. Dieser sorgte sich zwar auch noch um die Eroberung neuer Gebiete und die Bekehrung der Heiden, aber ihm lag mehr am Wohlergehen der bereits getauften Bevölkerung. Er ernannte Wilhelm von Modena zu seinem Legaten für die nordischen Länder und den ostbaltischen Raum. Wilhelm war ein Mann des Ausgleichs. 1225 traf er in Riga ein. Sein Ziel war der Ausgleich zwischen den Landesherren und der Landbevölkerung und eine Annäherung an Russland. Für den Orden war er eine neutrale Person und der Bischof hatte sich unterordnen müssen. Auf dem Konzil in der Domkirche zu Riga hatte er die Stellung des Ordens festgelegt, Einflussbereiche der beiden Kontrahenten sorgfältig und dauerhaft festgelegt und viele Reibungsflächen beseitigt. Die Abhängigkeit von den Bischöfen hatte Wilhelm in milder Form zwar bestätigt, aber die Macht des Ordens war nach dem schweren Niedergang gefestigt.

Wenden, Burg und Stadt

Verfassung und Verwaltung des Landes

Die Bischöfe von Livland, die auch Reichsfürsten waren, hatten anfangs die volle Landeshoheit über ihre Territorien. Bei der Belehnung des Ordens übertrugen sie dem Ordensmeister für seine Teilgebiete alle vom Kaiser erhaltenen Rechte, so auch die Gerichtsbarkeit. Der Ordensmeister als Landesherrr war der unmittelbaren Gerichtsbarkeit des jeweiligen Bischofs unterworfen. Der Ordensmeister übte die Gerichtsbarkeit nur über die Ordensmitglieder und die einheimische Bevölkerung seiner Teilgebiete aus. So erhob er von den Einwohnern Steuern und konnte sie zu bestimmten Dienstleistungen verpflichten. Provinzialmeister verwalteten die Bezirke. Ihnen waren nur die Vögte unterstellt. Sie hatten keinen festen Sitz, sondern reisten bei der Ausübung ihres Amtes in den ihnen zugewiesenen Bezirken umher. Sie hatten das Polizeiwesen unter sich und sorgten für die Erhebung der landesherrlichen Einkünfte. Der Vogt war zugleich Richter.

Auch die Ältesten der einheimischen Bevölkerung nahmen an der Verwaltung teil. Gerichtsgebühren und verhängte Geldstrafen dienten dem Orden als Einnahmequelle, ebenso der Zehnte, von dem der jeweilige Bischof den vierten Teil erhielt. Auch die Kriegssteuer von Aufständigen und die Kriegsbeute füllten die Ordenskasse.

Der Ordensmeister hatte den Oberbefehl über das Heer, das Aufgebot zur Heerfolge ging aber von dem Bischof in Riga aus. Außer dem Orden der Schwertbrüder berief er zur Heerfolge die in Deutschland angeworbenen Pilger und Kreuzfahrer, Vasallen, also solche, die von den Bischöfen Lehnsgüter erhalten hatten, Dienstmannschaften der Bischöfe, Bürger der Stadt Riga und fremde Kaufleute, die sich gerade in der Stadt aufhielten. Die Mehrzahl der Kämpfenden waren aber später Einheimische, die sich den Deutschen vertraglich unterworfen hatten.

Bei den verschiedenen Landesteilungen wurden dem Orden die Kirchen, die in seinen Gebieten lagen, ausdrücklich mit übertragen. Der Ordensmeister konnte daher ihm genehme Kandidaten dem Bischof präsentieren und dieser durfte deren Einsetzung nicht verweigern. Für den Unterhalt der Geistlichen in den Teilgebieten war in der Regel der Orden zuständig. Die Geistlichen unterstanden der Gerichtsbarkeit des jeweiligen Bischofs, der auch das Visitationsrecht ausübte.

Der Orden als geistliche und ritterliche Bruderschaft war dem Kaiser und dem Papst unterstellt. Der Kaiser hielt die Oberherrschaft über den Ordensstaat nur theoretisch aufrecht und die Zugehörigkeit zum Reich fand nur auf rechtlichem Gebiet statt.

Die Zeit vor der Auflösung des Ordens

Wie wir gesehen haben, konnte sich der Orden von seinem schweren Niedergang erholen. Eine neue Ordenspolitik zeigte erste Erfolge. Durch die Einflussnahme auf Teile des Pilgerheeres wuchs die militärische Macht des Ordens. Wilhelm von Modena hatte die Rolle des Ordens eindeutig festgelegt: Er sollte bei zukünftigen Eroberungen die Spitze des Schwertes sein und dafür in Form von Herrschaftsrechten reichlich belohnt werden. Der Legat machte aber auch deutlich, dass das Schwert nicht zur Geltung kommen sollte, wenn die Heiden sich freiwillig ergeben würden und bereit seien sich zu bekehren. Neue Energien für die Missionierung waren freigesetzt.

Auch von Riga ging wieder eine geistige Ausstrahlung aus. Es bestand keine Rivalität mehr zwischen den Bürgern und dem Orden, denn 1226 war es zu einem Vertrag zwischen dem Orden und dem Rat der Stadt Riga mit Zustimmung der Bevölkerung gekommen. Dies bedeutete Zuwachs an Macht für den Orden, aber auch Schutz für die Bürger. Kaiser Friedrich II. hatte den Orden unter seinen besonderen Schutz genommen. Der Zustrom in den Orden aus bürgerlichen Kreisen wuchs, was ein willkommener Ausgleich war für die hohen Verluste aus der Vergangenheit. Da die Begeisterung der Pilger an der Missionierung stark zurückgegangen war, bewilligte der Legat auch die Teilnahme von exkommunizierten Rittern und sogenannten unbegrenzten Freiwilligen.

Der Besitz von Gütern hatte im Orden im Gegensatz zum Deutschen Orden spät begonnen. Dieser hatte schon seit 1200 beträchtliche Schenkungen bekommen, weil er unter Mitwirkung des Deutschen Reiches und vieler namhafter Fürsten gestiftet worden war. Der Schwertbrüderorden war mit seinen Besitzungen nur auf Livland beschränkt und eine wirtschaftliche Basis im Deutschen Reich fehlte.

Nun galt es für den Orden mit Hilfe neuer Bündnisse einen weiteren Schritt aus der jahrelangen Isolierung zu tun. Dazu bot sich die Zusammenarbeit mit der frühhanseatischen Kaufmannschaft an, für die es verschiedene Gründe gab.

Die Kaufleute wohnten oft in Hansekontoren. Sie ähnelten den Ordenskonventen. St. Georg war auch der Schutzpatron der sogenannten St. Georgsbruderschaften, die im nordischen Raum bestanden. Auch das Schutzbedürfnis der Kaufleute war ein Grund zur Zusammenarbeit.

1227 hatte sich Volquin der dänischen Provinzen bemächtigt, was später noch bei den Beitrittsverhandlungen zwischen dem Schwertbrüderorden und dem Deutschen Orden eine Rolle spielen sollte. Eine neue Ordenspolitik hatte den Orden innerhalb eines Jahres zur Vormacht in Livland werden lassen.

Vereinigung des Schwertbrüderordens mit dem Deutschen Orden

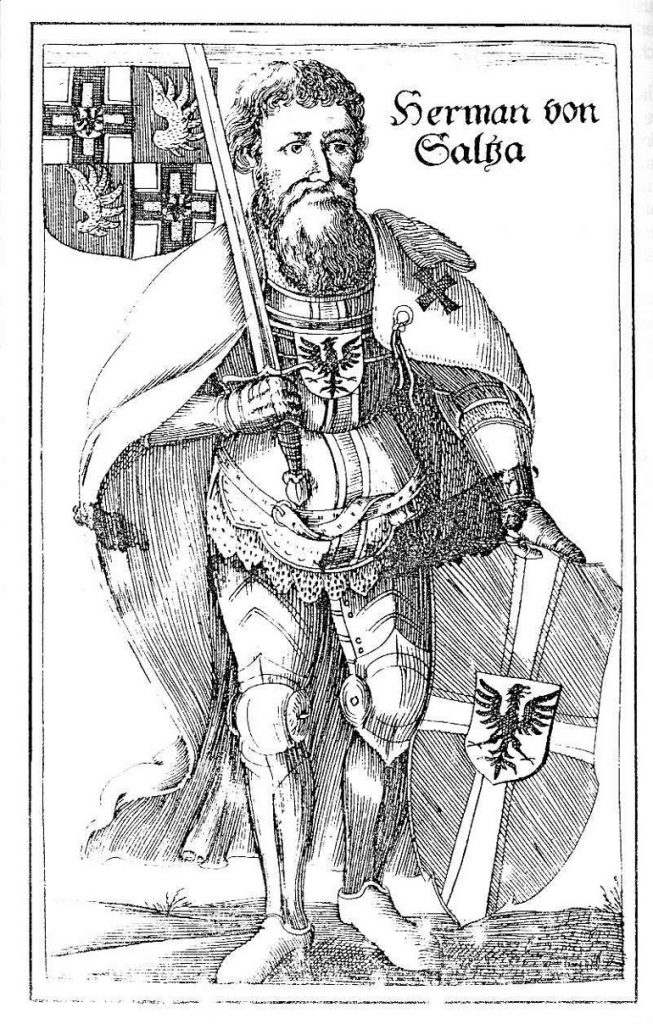

Wahrscheinlich schon 1231 fasste der Ordensmeister der Schwertbrüder von Livland, Volquin, wegen der drohenden Gefahren, die auch von den angrenzenden Ländern ausgingen, den Entschluss den Orden der Schwertbrüder von Livland mit dem Deutschen Ritterorden zu vereinen, die 1225 nach Preußen gekommen waren. Die Verhandlungen hierüber mit dem Hochmeister des Deutschen Ordens, Hermann von Salza, zogen sich etwa sechs Jahre lang hin, weil man sich nicht einigen konnte. Hinzu kam, dass der Eindruck, den eine Gesandtschaft des Deutschen Ordens von den Schwertbrüdern erhalten hatte, nicht der Beste war. Auch forderten die Schwertbrüder die regionale Selbstständigkeit und das verstieß gegen die Pflicht des Gehorsams bis in den Tod. Als ein weiteres Hindernis erwies sich ein eventueller Konflikt mit dem übermächtigen Dänemark, das Gebietsansprüche in Estland gegenüber den Schwertrittern hatte.

Erst die schwere Niederlage der Schwertbrüder gegen die Litauer in Kurland am 22. September 1236 brachte eine schnelle Entscheidung. Am 12. Mai 1237 erfolgte die feierliche Aufnahme des Ordens in den Deutschen Orden durch Papst Gregor IX..

Die Aufnahme verlief wie die vorbereitete Szene für ein Theaterstück:

„Der Hochmeister ließ die wartenden Deutschordensbrüder, wahrscheinlich Hartmann von Heldrungen und Konrad von Straßburg hereinrufen und vergewisserte sich, dass zwei Deutsch- Ordensmäntel, weiß mit schwarzem Kreuz, bereitlägen. Danach wurden die Schwertbrüder herbeigerufen, denen der Hochmeister eröffnete: ´Der Papst will unsere Bitte erfüllen´.

Man scheint ihnen keine Zeit zu langen Fragen gegeben zu haben, führte sie vielmehr wohl gleich vor Papst Gregor selbst. Dieser hielt den vor ihm Niederknienden eine kurze Mahnrede, in der er sie nach geistlicher Art an ihre Sünden vor und nach dem Eintritt in den Orden erinnerte, befahl ihnen nachdrücklich, den Orden wohl einzuhalten und legte ihnen dann die beiden Deutschordensmäntel an. Die ganze Szene wird Johann von Magdeburg und Gerlach Rode völlig überraschend getroffen haben. Ehe sie Zeit zum Überlegen fanden, hatte der Kämmerer des Papstes bereits von den Schwertbrüdermänteln mit dem roten Abzeichen Besitz genommen, wobei es sogar zu einer kurzen Meinungsverschiedenheit mit Hartmann kam, der ebenfalls nach den Mänteln gegriffen hatte und sie für den Deutschen Orden beanspruchte.“

Ein Widerruf seitens der beiden Schwertbrüder war nicht möglich. Hermann von Salza musste nun den Widerspruch der beiden überwinden. Er begleitete sie in ihre Herberge und fragte sie nach dem Ordensbesitz, der nun in das Eigentum des Deutschen Orden übergehen würde. Die Livländer gaben die gewünschte Auskunft. Sie waren von dem Ablauf der Handlung und den Worten des Papstes noch ganz verwirrt, stellten aber dennoch die bange Frage nach dem Schicksal Nordestlands. Der Hochmeister eröffnete ihnen darauf, dass auf Wunsch des Papstes als Bedingung für den Ordenszusammenschluss Nordestland an die Dänen abgetreten worden sei. Nun erkannten die beiden, dass man sie überrumpelt hatte. Gerlach Rode sprach mit zorniger Stimme: ´Bruder Hartmann! Were es nicht gescheenn, es gescheeh nummermehr!´“.

Was hatten die Schwertbrüder erreicht?

Der Generalkonvent des Deutschen Ordens bewilligte lediglich die Ergänzung der dringend benötigten Streitkräfte. Die Stärkung gegenüber den Bischöfen wurde ebenso abgelehnt wie die Erfüllung regionaler Autonomiewünsche. Alle Besitzungen des Ordens gingen in den Deutschen Orden über. Im Versöhnungsfrieden von Viterbo im Jahre 1237 zwischen dem dänischen König Waldemar und dem Deutschen Orden fielen die besagten Gebiete in Nordestland an Dänemark. Außerdem wurde der Landmeister von Livland seit 1237 in der Regel vom Hochmeister des Deutschen Ordens unter Zustimmung des Generakapitels in Deutschland bestimmt. Erster Landmeister ( auch Ordensmeister) nach der Vereinigung war Hermann Balke. Alle Landmeister bis 1270 stammten aus dem Gebiet zwischen Saale, Harz und Nordhessen.

Im Jahre 1237 erfolgte die Gründung der Burg und der Stadt Elbing. Die Blicke des Deutschen Ordens waren nach Kurland gerichtet. Man wollte eine Landverbindung nach Livland schaffen, während die Interessen der Livländer nach Osten hin tendierten. Hermann Balke und sein Nachfolger Dietrich von Groningen wurden von den Livländern vertrieben, weil sie zu sehr die Interessen des Hochmeisters vertraten, der die Eroberung von Kurland anstrebte. Neuer Landmeister wurde Andreas von Velven 1239-1243).

Ihre Eigenständigkeit hatten die Schwertbrüder 1237 verloren. Wie stark sie sich als Gemeinschaft innerhalb des Deutschen Ordens behaupten konnten, ist nicht bekannt. In der Schlacht auf dem zugefrorenen Peipus-Sees 1242 gegen die Russen werden unter den Toten und Gefallenen auch zahlreiche Schwertritter genannt.

Der livländische Zweig des Deutschen Ordens setzte sich nun aus Schwertrittern, die vermutlich noch in Livland geblieben waren und aus nach Livland entsandten Rittern des Deutschen Ordens zusammen. Sie stabilisierten die politische und wirtschaftlich Lage und erzielten allmählich große Landgewinne. Im Jahr der Vereinigung des Ordens der Schwertbrüder von Livland mit dem Deutschen Ritterorden wurde die Lehnshoheit der Bischöfe noch einmal in einer Bulle Gregors IX. vom 14. Mai 1237 bestätigt. Erst 1366 verzichtete der Erzbischof von Riga auf seine Lehnshoheit. Es ist anzunehmen, dass die übrigen Bischöfe bald folgten, wenn dieser Verzicht ihrerseits nicht schon früher stattgefunden hatte. Auch weiterhin versuchte der Orden sich aus der Abhängigkeit der Bischöfe zu befreien.

Zur Entstehungsgeschichte des Ordensstaates des Deutschen Ritterordens

An dieser Stelle ist es notwendig kurz auf die Geschichte des Deutschen Ordens einzugehen, weil seine Geschichte mit der des Ordens der Schwertbrüder von Livland eng verbunden war.

Bemüht das Land zu kultivieren, bat der polnische Herzog Konrad von Masovien 1225 die Ritter des Deutschen Ordens um Hilfe gegen die heidnischen Preußen. Er gab ihnen „das Land Kulm und das Land Löbau zu Erbrecht und dauerndem freiem Besitz, damit sie sich als eine Mauer zur Verteidigung der Christenheit den erwähnten Heiden entgegenstellen“. Hochmeister Hermann von Salza (1209-1239) erhielt ein Jahr später von Kaiser Friedrich II. in der Goldenen Bulle von Rimini 1226 Preußen als Ordensland, dass zuerst noch erobert werden musste. Nach der Gründung militärischer Stützpunkte und fester Städte und nachdem die Preußen besiegt waren, rief der Orden ritterliche und bäuerliche Siedlerfamilien ins Land. Durch den Kauf des dänischen Estland 1346 dehnte er seinen Machtbereich weiter aus. Verstärkt durch den bereits erwähnten Anschluss der Schwertbrüder 1237 erreichte der Orden unter dem Hochmeister Winrich von Kniprode (1351-1382) eine „goldene Zeit“, aber der tatkräftige Geist des Ordens verfiel. Hauptaufgabe der Gottesritter war die Regierung und Erhaltung des Ordensstaates geworden und nicht mehr der Kampf gegen die Heiden und das Leben nach den Regeln der Mönche.

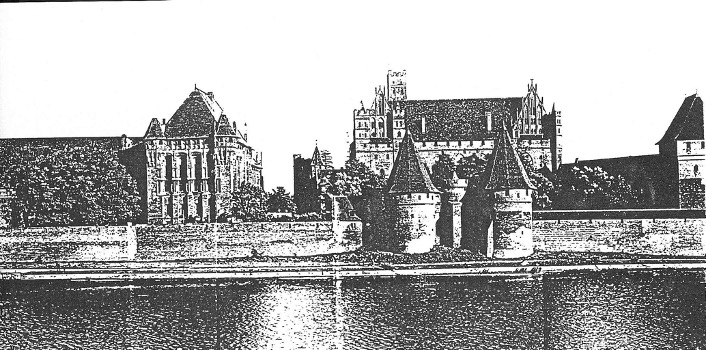

Sein Gebiet reichte durch den späteren zeitweise Erwerb der brandenburgischen Neumark 1402 von der Oder bis zum Finnischen Meerbusen. Winrich vollendet den Bau der Marienburg, die seit 1309 Sitz des Hochmeisters war. Durch den Verlust seiner eigentlichen missionarischen und kulturellen Aufgabe wandte sich der Orden immer mehr der wirtschaftlichen Betätigung zu. Gewinn- und Genusssucht breiteten sich aus. Es kam zu Konflikten der Kaufleute in den Städten und der bodenständigen Bevölkerung mit den landfremden, ehelosen Ordensrittern, die durch ihre wirtschaftliche Betätigung als Konkurrenten in Erscheinung traten.

Entscheidend für das Schicksal des Ordensstaates war der Zusammenschluss Polens und Litauens. Polen erlebte vorübergehend eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit und der Landadel des Ordensstaates suchte Verbindung zum polnischen Nachbar. Es kam zum Krieg gegen Polen und in der Schlacht bei Tannenberg 1410 erlitt das Heer der Ordensritter seine erste schwere Niederlage, in der auch Hochmeister Ulrich von Jungingen und der Ordensmarschall den Tod fanden. Komtur Heinrich von Plauen, der noch im selben Jahr Hochmeister wurde, konnte die Marienburg erfolgreich verteidigen. Um den bedrohten Ordensbrüdern in ihrer Not zu helfen, hatte der Marschall der livländischen Ordensritter Ordenstruppen in der Nähe von Königsberg zusammengezogen, entschloss sich aber für eine friedliche Vermittlung zwischen der polnisch-litauischen Seite und Heinrich von Plauen. Nach dem 1. Frieden von Thorn im Jahre 1411 versuchte Heinrich von Plauen dringend notwendige Reformen durchzuführen und wurde deshalb 1413 abgesetzt. Die inneren Zustände im Ordensland änderten sich nicht und der Orden musste weitere Niederlagen hinnehmen. Im 2. Frieden von Thorn im Jahre 1466 fielen Ermland und Westpreußen an Polen. Ostpreußen blieb Ordensland unter polnischer Lehnshoheit bis zu seiner Auflösung 1525.

Die Marienburg in Westpreußen war wichtiger Sitz der Ordensritter

Der livländische Zweig des Deutschen Ordens im Ordengebiet Livland

Das Ordensland Livland umfasste das Gebiete des heutigen Lettland und Estland. Zur Zeit des Ordensmeisters Wolter von Plettenberg (1494-1535) gab es in ihm fünf deutsche Herrschaftsgebiete, die alle durch politische Einrichtungen miteinander verbunden waren: das Herrschaftsgebiet des livländischen Zweigs des Deutschen Ordens, das Erzbistum Riga, die Bistümer Dorpat, Ösel-Wiek und Kurland. Der Orden konnte zunächst seine Unabhängigkeit gegen die inneren und äußeren Feinde bewahren und den Ordensstaat zur wirtschaftlichen Blüte bringen. Hartnäckige Widersacher des Ordens blieben, wie bereits mehrfach erwähnt, die Bischöfe.

Livland mit seinen Städten Riga, Reval (als Bistum bis 1347 in der Hand des Ordens) und Dorpat vermittelten einen sehr großen Warenstrom aus Russland und Weissrußland in den Westen. Auch der Export von Getreide, das seit Beginn des 16. Jahrhunderts in Livland vermehrt angebaut wurde, förderte die Wirtschaftskraft des Ordensstaates. Seine Blüte war eng verbunden mit dem wohl größten Ordensmeister des livländischen Zweigs des Deutschen Ordens, Wolter von Plettenberg.

Wolter von Plettenberg

Er entstammte einem westfälischen Adelsgeschlecht. Im Alter von 14 Jahren wurde er in den Orden aufgenommen. Seine Ausbildung erhielt er auf den verschiedenen Ordensburgen, so auf der Hermannsfeste von Narva, auf der Burg Ascherade war er Schenk (Wirtschaftsbeamter) und gehörte zeitweilig dem Konvent der Marienburg im livländischen Osten (nicht in Westpreußen) an.

1481 war er Schaffner im Schloss von Riga als oberster Finanzverwalter des Ordens. Das Schloss in Riga diente zu dieser Zeit als Sitz des Ordensmeisters. Im Mai 1489 wurde Wolter von Plettenberg Landmarschall, also oberster Befehlshaber der Streitkräfte. Seinen ersten militärischen Erfolg hatte er gegen die Truppen der Stadt Riga. Die Stadt erkannte nun den Ordensmeister und den Erzbischof als gemeinsame Stadtherren an.

Nach dem Tod des Ordensmeisters Johann Freitag von Loringhofen wurde Wolter von Plettenberg 1494 neuer Ordensmeister im Ordensschloss Wenden. Seine Wahl wurde von dem in Königsberg residierenden Hochmeister des Deutschen Ritterordens, Hans von Tiefen, bestätigt. Diese Bestätigung erfolgte deshalb in Königsberg, weil der Hochmeister 1457 die Marienburg den Polen übergeben musste.

Auseinandersetzungen mit Russland

In der Folgezeit drohte dem Ordensstaat von dem immer mächtiger werdenden Großfürstentum Russland große Gefahr. Im russisch-livländischen Krieg von 1479-1481 war es in Livland zu schweren Verwüstungen gekommen. Auch gegen Litauen richtete sich die Expansionspolitik Ivans III., die im Krieg von 1492-1494 mit beträchtlichen Gebietsgewinnen für Moskau geendet hatte. Die livländische Ordensführung musste sich für einen eventuellen Krieg gegen den russischen Nachbarn rüsten. 1501 schloss Wolter von Plettenberg ein Bündnis mit Litauen um der drohenden Gefahr zu begegnen. Durch einen Militärschlag wollte er die eigene Position stärken und verloren gegangene Gebiete an der livländischen Ostgrenze zurückgewinnen. Mit seinem Heer überschritt Plettenberg im September 1502 die russische Grenze. Am Smolina-See erwartete er den Feind und brachte ihm eine entscheidende Niederlage bei, die zum Abschluss eines Friedensvertrages führte. Für viele Jahre blieb der Ordensstaat von russischen Angriffen verschont. Darüber hinaus verstand es der Ordensmeister geschickt den jahrzehntelangen Frieden auch mit den übrigen Nachbarn zu erhalten.

Innere Probleme

Wie bereits erwähnt wurde, war das politische Gefüge des alten Livland sehr locker gehalten und nicht selten kam es zwischen dem Orden und den Bischöfen zu Auseinandersetzungen. Auch der Adel und die Stände stritten sich und oft suchte man seine Verbündeten außerhalb des Landes. Wenn es zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit einem Nachbarland kam, dann richteten sich diese nicht gegen Livland als Ganzes, sondern gegen einen Teil.

Hinzu kamen Konflikte, die sich aus der Verbreitung der Reformation in Livland ergaben. Die in Reval versammelten livländischen Stände beschlossen nämlich 1524 der Lehre Luthers beizutreten. Zwischen 1524 und 1526 erlebte Riga zehn Kirchenstürme. In der Stadt hatte der neue Glaube Fuß gefasst und der Stadtbevölkerung hatte Wolter Religionsfreiheit zugesagt. 1524 baten die Einwohner der Stadt Riga den Ordensmeister die Oberhoheit über die Stadt zu übernehmen. Dies lehnte er zunächst ab. Er wollte einen Konflikt mit dem Erzbischof vermeiden. Erst als die Gefahr drohte, Riga könnte sich der Schutzhoheit Herzog Albrechts von Preußen unterstellen, nahm er 1525 das Angebot an. In den Jahren 1525 und 1526 schlugen die Evangelischen dem Ordensmeister sogar vor die Alleinherrschaft über ganz Livland zu übernehmen. Nach dem Vorbild von Preußen sollte ein weltliches Herzogtum entstehen. Aber der livländische Ordensmeister blieb seinem Glauben und dem Orden treu und lehnte dies ab. Die „Einherrigkeit“ ohne Mitspracherecht der Bischöfe hätte in Livland einen Bürgerkrieg hervorgerufen, weil die Bischöfe über eine große Macht verfügten. Auch auswärtige Einmischungen in den Konflikt wären die Folge gewesen. Hinzu kam, dass der Adel lieber unter der Herrschaft eines schwachen Bischofs als unter einem starken Orden leben wollte.

Geschickt verstand es Wolter von Plettenberg unter Ausnutzung der gegebenen Möglichkeiten dem livländischen Zweig des Deutschen Ordens die größtmögliche Selbstständigkeit zu erwirken und zu erhalten. Als Hochmeister Albrecht von Brandenburg dringen Geld für einen Krieg gegen Polen benötigte, kaufte Wolter von diesem für einen stattlichen Betrag folgende Vorrechte ab:

Der livländische Ordensmeister darf ohne Einschaltung des Hochmeisters vom Kaiser Regalien (Rechte) empfangen.

Die Wahl des livländischen Ordensmeisters erfolgt völlig frei und der Hochmeister muss den Ordensmeister bestätigen. Der Hochmeister verzichtet auf seine Oberhoheit über die nordestnischen Landschaften Harrien und Wierland und auf die Stadt Reval. Sie werden vom livländischen Orden selber verwaltet und diesem ohne Einschränkung überlassen.

Im Dezember 1526 erfolgte Wolters Aufnahme in den Reichsfürstenstand und am 26. Juli 1530 wurde er von Kaiser Karl V. auf dem Reichstag zu Augsburg in Abwesenheit mit den Regalien für Livland belehnt. Auch seine Nachfolger im Amt besaßen dieses Lehen und nannten sich seit 1556 „von Gottes Gnaden“

Zur Bewältigung der inneren Probleme stärkte Wolter von Plettenberg den Orden als Stütze des Landes und versuchte zwischen den miteinander streitenden Kräften zu vermitteln. Da er als Ordensmeister nur einer von mehreren Regenten in Livland war, hatte er einen schweren Stand. Durch seine hohe moralische Autorität war er im ganzen Land geachtet. Sein unermüdliches Bemühen im Schlichten von Streitfällen und die Toleranz gegenüber den Reformierten trugen dazu bei, den Zusammenhalt Livlands zu bewahren.

1525 hatte der letzte Hochmeister des Deutschen Ritterordens in Ostpreußen, Albrecht von Brandenburg, den reformierten Glauben angenommen, den Orden aufgelöst und das Ordensland in ein weltliches Herzogtum umgewandelt. Die Bistümer wurden säkularisiert und nahmen die neue Lehre an. Albrecht stand unter der Lehnshoheit des polnischen Königs.

Das Ende des Ordensstaates

Wolter von Plettenberg hatte jede Gelegenheit genutzt dem livländischen Zweig des Deutschen Ordens die größtmögliche Selbstständigkeit zu sichern. Am 28. Februar 1535 starb er in Wenden. Paul Johansen, ein bedeutender Historiker Estlands, sagte über ihn: “ Seine Persönlichkeit muss aber eine unwiderstehliche Würde und Autorität besessen haben, sonst wäre sein entscheidender Einfluss auf die innere Politik Livlands nicht denkbar. Es gelang ihm, die rivalisierenden Gewalten immer wieder zur Einigkeit zu bringen, was gerade damals im Reformationszeitalter äußerst schwierig war.“

Der Orden behauptete sich noch bis zu Wolters fünftem Nachfolger, Gotthard Kettler (1558-1568), der im russischen Krieg von 1558-1562 gegen die vordringenden Russen tapferen Widerstand leistete. Der Feind fiel mit 70 000 Mann in Livland ein und verwüsteten das Land. Am Ende kamen Livland mit Riga an Polen-Litauen und Gotthard Kettler wurde 1561 Lehnsmann der polnischen Krone, Herzog von Kurland und Semgallen. Das war das Ende des Ordensstaates. Am 3. März 1562 sprach Ordensmeister Gotthard Kettler die Stadt Riga von dem ihm geleisteten Huldigungseid los und leistete nach abgelegtem Ordenskreuz und Mantel mit den Komturen und Vögten, Rittern und Mannen dem Stellvertreter des polnischen Königs den Unterwerfungs- und Lehnseid. Die altlivländische Konföderation zerfiel in sechs voneinander unabhängige Teile. Der Ordensstaat hatte aufgehört zu bestehen.

Die Wiedergründung des Ordens

der Schwertbrüder von Livland

Der Orden der Schwertbrüder von Livland wurde 1966 von Josef Pongratz aus Rosenheim wiedergegründet als freie und unmittelbare Ritterschaft, die keine Glaubenssekte ist oder materialistischen Zwecken dienen sollte. Nach der Satzung aus dem Jahre 1974 wollte der Orden die Tradition und die kulturhistorischen Werte des Ordens der Schwertbrüder von Livland und die Tradition der „Wildensteiner Ritterschaft auf blauer Erde“ erhalten und fortsetzen.

Zum besseren Verständnis der weiteren Geschichte des Ordens der Schwertbrüder von Livland muss an dieser Stelle kurz auf die „Wildensteiner Ritterschaft auf blauer Erde“ eingegangen werden. Sie war 1790 von Anton David Steiger gegründet worden. Ihr Ursprung reicht zurück bis in das Jahr 1656. Seit 1775 waren die Freimaurerlogen in Österreich verboten und ihre Anhänger suchten Unterschlupf in anderen Vereinigungen, so auch in der „Wildensteiner Ritterschaft auf blauer Erde“. Die Mitglieder dieser Ritterschaft waren ausnahmslos Freimaurer. Im Gegensatz zur Freimaurerloge durften bei den Zusammenkünften der Ritterschaft auch Frauen teilnehmen, was sicher auch das gesellige Beisammensein förderte. Ziele der Wildensteiner Ritterschaft waren „Liebe zur Religion und zum Kaiserhaus und Übung humaner Werke“; aber auch die Freude am Leben, die Geselligkeit und die Liebe zum ritterlichen Brauchtum wurden gepflegt.

Da der wiedergegründete Orden der Schwertbrüder von Livland auch auf der Tradition der Wildensteiner Ritterschaft fußte, war es nicht verwunderlich, dass die Gründungsmitglieder alle der Freimaurerloge angehörten. Sein erster Großmeister, der oben erwähnte Josef Pongratz, führte das Pseudonym Josephus von Schwarzenberg. Sitz des Ordens wurde Burg Pertenstein an der Traun. Mit der Zeit kam es zu Intrigen unter den Würdenträgern; die österreichischen Provinzen wollten unabhängig sein, was Pongratz ablehnte. Schließlich brach der Orden auseinander. Salzburg, Kärnten, Steiermark und die Niederlande traten aus dem Orden aus und machten sich selbstständig.

Da in Deutschland Vereinsnamen nicht rechtlich geschützt sind, konnten sich die ausgeschiedenen Gruppierungen auch „Orden der Schwertbrüder von Livland“ nennen, wie der Stammorden. Die Teilnehmer der Versammlung vom 31. Oktober 1982 in Nürnberg erneuerten den Stammorden und bestätigten Pangratz als Ordensmeister. Gleichzeitig wurde beim Amtsgericht in Rosenheim die Eintragung in das Vereinsregister beantragt.

1984 trat Josephus von Schwarzenberg, der inzwischen den Titel Erzgroßmeister führte, zurück, weil es zu Unstimmigkeiten gekommen war. Am 24. Februar 1984 wurde Hans Joachim Linck aus Hannover als Interimsgroßmeister eingesetzt. Er war seit 1980 Ordensmitglied. Nach seiner Wahl leitete er als Großmeister den Orden bis 1986 unter dem Pseudonym Achim von Hohenbüchen. Am 28. Juli 1987 trat er aus dem Orden aus. Auf der Wahlversammlung am 2. Mai 1986 in Wien wählten die Ordensmitglieder Alfons Nitsche aus Hamburg zum Großmeister. Er nannte sich Alfons von Passeier. Am 13. Mai 1991 legte er sein Amt nieder, da er bei den Freimaurern „Meister vom Stuhl“ geworden war und in dieser Eigenschaft kein anderes Amt ausüben durfte. Bis zum Generalkonvent am 28. März 1992 in Rothenburg ob der Tauber führte der deputierte Großmeister, Erwin Adler von Zinnenberg, die Amtsgeschäfte. Auf diesem Konvent wurde Dr. med. Bernhard Helbach zum Großmeister gewählt. Er trat sein Amt am 23. Oktober 1992 auf Burg Waldeck unter dem Pseudonym Bernhard von Helbach an. Seine Amtszeit endete am 3. März 1995 in Einbeck, wo Rolf Faßlrinner von dem dort versammelten Generalkonvent als sein Nachfolger im Amt gewählt wurde. Sein erstes Festkapitulum hielt er am 28. April 1995 auf der Marienburg in Polen. Er nennt sich Rolf Graf von Trautskirchen zu Kapfelsberg. Im selben Jahr verlegte der Orden seinen Ordenssitz von Rosenheim nach Bamberg. Die Amtszeit des Großmeisters endete am 11. März 2000 in Einbeck. Hier wählten die Versammelten Roland Kleis als Nachfolger. Als Roland Beyer von Boppard wurde er am 20. Mai 2000 auf Burg Rheinfels in St. Goar von seinem Vorgänger in sein Amt als Großmeister eingeführt.

Über den Zweck des Ordens heißt es in der von Ordensrat und Konvent auf der Festung Rheinfels anerkannten und verabschiedeten Satzung vom 23. April 1993 im § 1:

„Der Orden ist eine freie, unabhängige Ritterschaft. Er will die Tradition und die kulturhistorischen Werte des im Jahre 1202 gegründeten livländischen Schwertbrüderordens erhalten und fortsetzen“.

Literatur:

Harry von Pistohlkors, Livlands Kampf um Deutschtum und Kultur, Berlin 1918.

F. G. von Bunge, Der Orden der Schwertbrüder von Livland, Leipzig 1875.

Udo Graf von Hallermund, Ritterlehre, Kufstein/Tirol 1980.

Erwin Oberländer, Vorlesung im WS 1994/95, Esten, Letten, Litauer- Grundzüge ihrer Geschichte.

Leonid Arbusow, Wolter von Plettenberg und der Untergang des deutschen Ordens in Preußen, Leipzig 1919.

Leonid Arbusow, Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland, Bd. 3, Leipzig 1921.

Rolf Dörr, Die Geschichte des Ritterordens der Schwertbrüder von Livland, Bd. I, ( o. O ) 1995 und „Die Geschichte der Ritterorden vom 17. bis 20. Jahrhundert, Bd. II, o. O. und o. J..